Polarisasi Media Sosial Pasca Pilpres 2014

2016-02-15 05:28:41 GMT · · politik

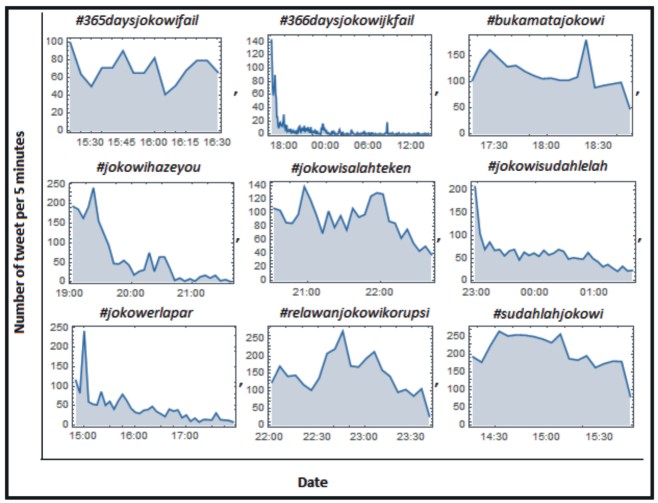

Grafik deret waktu hashtag “kritikan” terhadap Jokowi yang menjadi trending topics pasca Pemilu 2014.

Pemilu 2014 belum berakhir di media sosial. Silang pendapat antar pendukung terus terjadi secara keras, bahkan cenderung primitif. Satu pihak membela kemenangannya sembari berseru “move on” ke yang kalah. Sementara pihak lain terus mengkritik sembari berseru “atas nama suara rakyat”. Hal ini tentu mengecewakan, khususnya bagi mereka yang berharap debat politik berlangsung elegan dan konstruktif.

Debat politik pada akhirnya adalah soal nilai, sikap, dan keyakinan atas suatu isu. Fakta dan data tetap relavan namun bukan yang utama. Argumentasi, fakta dan data yang baik, dalam debat politik tidak berfungsi sama sekali untuk menyakinkan dan mengubah pendapat lawan debat. Ia lebih berfungsi untuk memperkuat apa yang sudah diyakini dan mempengaruhi publik yang sudah mempunyai kecenderungan untuk berpihak.

Nilai dan predisposisi awal memunculkan sentimen yang menyulitkan setiap orang untuk bersifat objektif. Bias konfirmasi adalah hal yang natural dalam sistim kognitif manusia. Manusia menjadi cenderung untuk mendengar apa yang ingin didengar, bukan apa yang dibutuhkan). Interpretasi atas informasi cenderung dilakukan hanya untuk memperkuat apa yang sudah diyakini.

Keyakinan politik adalah ekspresi individual yang membutuhkan afirmasi dari lingkungan sosial. Eksperimen yang dilakukan oleh psikologi sosial Solomon Asch (1950) menunjukan bahwa orang cenderung mengabaikan suatu fakta obyektif jika lingkaran sosial-nya melakukan hal yang sama. Lingkungan sosial juga menjadi cermin bagi individu. Orang cenderung meniru dan berinteraksi secara intensif dengan orang lain yang memiliki preferensi yang sama. Istilah “Birds of a feather flock together“ merujuk pada fenomena homofilia ini.

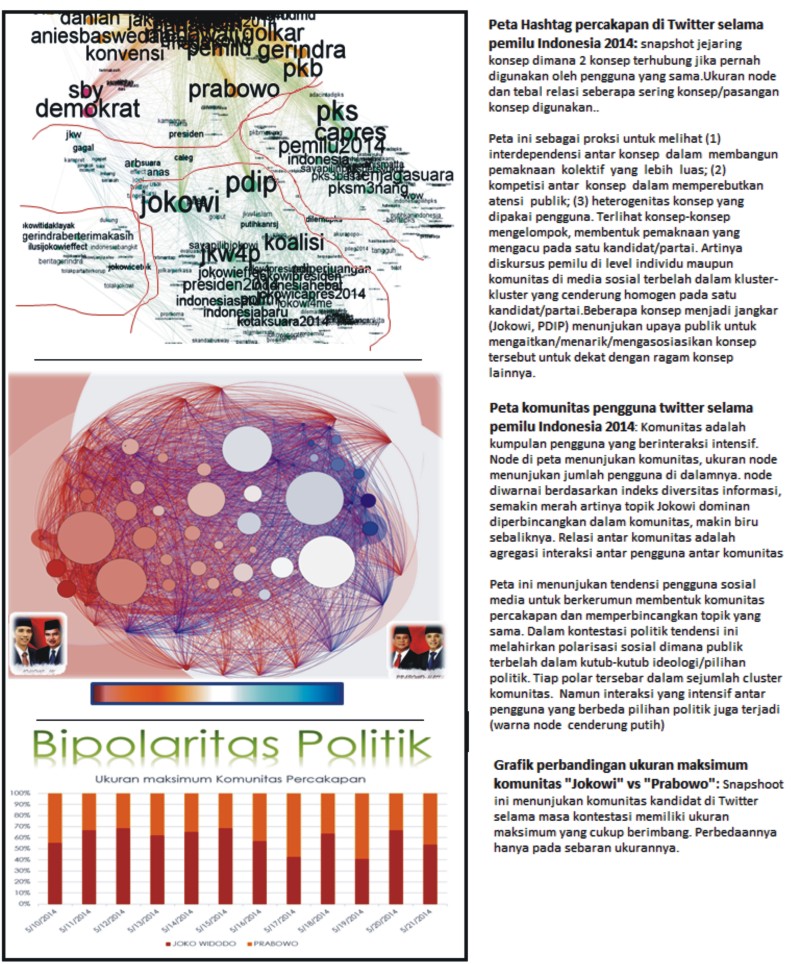

Ardian Maulana dan Hokky Situngkir (2014) mengkonfirmasi fenomena ini pada data percakapan pengguna twitter Indonesia selama pemilu 2014. Topik politik yang makin hangat jelang pemilu mempertemukan orang-orang dalam kerumunan percakapan yang perlahan-lahan makin homogen. Dinamika politik yang makin tinggi serta posisi politik yang terekspresi secara terbuka melalui retweet dan twitwar “memaksa” setiap orang untuk mengumpul dalam kelompoknya masing-masing, yaitu orang-orang dengan preferensi politik yang sama. Tendensi homofilia berujung pada formasi kelompok yang membelah dunia sosial media dalam dua polar politik.

Peta polarisasi politik di media sosial saat Pilpres 2014.

Struktur sosial yang terpolar ini menjadi pondasi segala silang pendapat yang terjadi hari ini. Komunitas-komunitas online produk pemilu lalu memungkinan sikap partisan tetap bertahan bahkan jauh setelah pemilu berakhir. Komunitas menjadi semacam “echo chamber”, ruang yang tidak hanya menyaring informasi yang masuk, tapi juga menggaungkan informasi yang terserap, membuat setiap orang diterpa oleh informasi yang sama berulang kali. Ekstrimisasi preferensi pun tidak terhindarkan.

Situasi politik nasional juga berperan menyokong kebertahanan kutub-kutub politik di media sosial. Perubahan konstelasi elit akan membuat polarisasi tersebut kehilangan relevansinya. Demikian pula kehadiran even politik baru seperti pilkada yang akan memunculkan kerumunan percakapan baru yang berbeda dengan sebelumnya.

Media sosial secara natural akan mendorong segregasi politik semakin mudah terjadi, mengamplifikasi efeknya dan membuatnya bertahan lebih lama. Untuk itu, debat politik sangat diperlukan. Debat membuat polarisasi politik tidak benar-benar mengisolasi setiap kelompok dari kelompok lainnya. Interaksi antar kelompok tetap terjadi dan memungkinkan setiap orang terekspos oleh alternatif pemikiran yang berbeda. Selebihnya kita hanya perlu memberikan waktu bagi tumbuhnya norma dan etika berdemokrasi di era media sosial.

Ardian Maulana

Departemen Sosiologi Komputasional

Bandung Fe Institute